Sei in: Home

City

City

Culture

Culture

Palazzo Ricci Art Gallery

Palazzo Ricci Art Gallery

Museo Palazzo Ricci-La collezione

Museo Palazzo Ricci-La collezione

Culture

Culture

Palazzo Ricci Art Gallery

Palazzo Ricci Art Gallery

Museo Palazzo Ricci-La collezione

Museo Palazzo Ricci-La collezione

Ultimo Aggiornamento: 18/02/10

Museo Palazzo Ricci

- Giacomo Balla Linee forza di Mare

Visita al museo

LA COLLEZIONE DI OPERE DI PITTURA E SCULTURA DEL XX SECOLO

Attraverso le sale del museo si sviluppa un percorso, un viaggio ideale, attraverso i movimenti e i maggiori protagonisti dell'arte italiana del Novecento. Dalla scultura di Medardo Rosso, figura di congiunzione tra Ottocento e Novecento, ai grandi nomi del primo e secondo Futurismo quali Umberto Boccioni, Gino Severini, Giacomo Balla ma anche Ardengo Soffici, Fortunato Depero, Enrico Prampolini e Ivo Pannaggi. Proprio di quest'ultimo, artista eclettico nonché firmatario del celebre Manifesto dell'arte meccanica futurista (1922) insieme a Paladini e Prampolini, la raccolta presenta un nucleo di dodici opere che spaziano dagli esordi alla maturità.

Al breve periodo dell'adesione al Futurismo risale la tempera di Soffici Natura morta con fruttiera e colomba (1914), frammento del ciclo decorativo della "stanza dei manichini" nella casa di Giovanni Papini a Bulciano (Arezzo), che testimonia la profonda conoscenza dell'artista, frutto dei suoi soggiorni parigini, della poetica cezanniana e cubista.

La produzione di Prampolini è rappresentata da un nucleo di cinque dipinti, ascrivibili tra la metà degli anni '30 e la metà degli anni '50, tra i quali figura la tavola Incanti cosmici o Incontri cosmici (1935). Dagli anni '30 l'artista fornisce un'interpretazione dell'aeropittura in chiave cosmica e spaziale, che gli consente di percepire una realtà extraterrestre ed occulta, prefigurando forme biologiche e geologiche antropomorfe partecipi della vitalità, dei ritmi e dell'energia dell'universo. Così scriveva nel 1931 "vedo nell'aeropittura il totale superamento dei confini della realtà terrestre, mentre si sprigiona in noi, piloti inestinguibili di nuove realtà plastiche, il desiderio latente di vivere le forze occulte dell'idealismo cosmico".

Il bronzo Guizzo di pesce, quarto di sei esemplari fusi nel 1969 (il gesso originale del 1914 è conservato al Mart di Rovereto), testimonia l'adesione di Depero al futurismo nella volontà di resa del movimento scomposto nelle sue traiettorie fondamentali. La sintesi delle linee, curve e spezzate, è espressione dei moti repentini del pesce, che si sviluppano nello spazio e ne riflettono la luce con un effetto di estrema vivacità.

Dalle testimonianze aerofuturiste di Gerardo Dottori, Tato (Guglielmo Sansoni) e Renato Di Bosso si approda al Gruppo Futurista Maceratese, noto anche come Gruppo Boccioni, attivo tra il 1932 e il 1944, con esponenti della levatura di Wladimiro Tulli, Bruno Tano, Sante Monachesi e Umberto Peschi, definito da Depero "intagliatore dello spazio che ha plasmato nel legno l'onda del vento e del pensiero".

A Palazzo Ricci è presente anche il padre fondatore della Metafisica, Giorgio De Chirico accompagnato da suo fratello Andrea, noto con lo pseudonimo di Alberto Savinio.

La collezione comprende quattro opere di De Chirico, tre ascrivibili agli anni '30 e una versione delle celebri Muse inquietanti del 1950, e due di Savinio, realizzate negli anni '30, Papera e Studio per pittura murale, bozzetto quest'ultimo riferibile ad un particolare del salone decorato del palazzo dell'INA a Torino.

L'esperienza metafisica attraversa anche l'evoluzione artistica di Filippo De Pisis e Giorgio Morandi, che sono presenti nel percorso museale con opere della maturità. De Pisis, infatti, è documentato con quattro dipinti, realizzati tra il 1934 e il 1949, tra i quali figura Natura morta con bottiglie e vasi (1934), realizzata durante il soggiorno parigino (1925 - 1939), in cui grazie a rapide pennellate di colore e suggestivi effetti di luce gli oggetti conservano immutata la loro poesia; mentre la poetica di Morandi si concretizza in Vaso di rose (1947) e Natura morta (1962).

A cavallo fra la cifra stilistica novecentista e reminiscenze metafisiche si colloca il dipinto Madre e figlio (1934) di Carlo Carrà cui si affianca Spiaggia (1955) che riproduce il motivo della marina particolarmente caro all'artista.

Al primo dopoguerra risale l'attività della principale rivista d'arte "Valori Plastici" (1918 - 22), fondata da Mario Broglio, considerata organo del gruppo della metafisica, ma soprattutto rappresenta il primo laboratorio teorico del "ritorno all'ordine", in contrasto con gli sperimentalismi delle avanguardie e a favore di un recupero dei valori della tradizione e di una rinnovata classicità, anticipando in alcuni assunti l'orientamento del successivo gruppo "Novecento".

Le vicende di "Novecento" hanno origine, all'inizio degli anni '20, con un ristretto gruppo di artisti formato da Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Ubaldo Oppi, Gian Emilio Malerba, Piero Marussig e Mario Sironi, per poi acquisire le sembianze di un vero e proprio movimento, soprattutto con le due esposizioni del 1926 e del 1929, allargato a gran parte dei più significativi artisti italiani stimolati dalla personalità di Margherita Sarfatti, critica d'arte e grande animatrice della compagine.

Attraverso le sale del museo si sviluppa un percorso, un viaggio ideale, attraverso i movimenti e i maggiori protagonisti dell'arte italiana del Novecento. Dalla scultura di Medardo Rosso, figura di congiunzione tra Ottocento e Novecento, ai grandi nomi del primo e secondo Futurismo quali Umberto Boccioni, Gino Severini, Giacomo Balla ma anche Ardengo Soffici, Fortunato Depero, Enrico Prampolini e Ivo Pannaggi. Proprio di quest'ultimo, artista eclettico nonché firmatario del celebre Manifesto dell'arte meccanica futurista (1922) insieme a Paladini e Prampolini, la raccolta presenta un nucleo di dodici opere che spaziano dagli esordi alla maturità.

Al breve periodo dell'adesione al Futurismo risale la tempera di Soffici Natura morta con fruttiera e colomba (1914), frammento del ciclo decorativo della "stanza dei manichini" nella casa di Giovanni Papini a Bulciano (Arezzo), che testimonia la profonda conoscenza dell'artista, frutto dei suoi soggiorni parigini, della poetica cezanniana e cubista.

La produzione di Prampolini è rappresentata da un nucleo di cinque dipinti, ascrivibili tra la metà degli anni '30 e la metà degli anni '50, tra i quali figura la tavola Incanti cosmici o Incontri cosmici (1935). Dagli anni '30 l'artista fornisce un'interpretazione dell'aeropittura in chiave cosmica e spaziale, che gli consente di percepire una realtà extraterrestre ed occulta, prefigurando forme biologiche e geologiche antropomorfe partecipi della vitalità, dei ritmi e dell'energia dell'universo. Così scriveva nel 1931 "vedo nell'aeropittura il totale superamento dei confini della realtà terrestre, mentre si sprigiona in noi, piloti inestinguibili di nuove realtà plastiche, il desiderio latente di vivere le forze occulte dell'idealismo cosmico".

Il bronzo Guizzo di pesce, quarto di sei esemplari fusi nel 1969 (il gesso originale del 1914 è conservato al Mart di Rovereto), testimonia l'adesione di Depero al futurismo nella volontà di resa del movimento scomposto nelle sue traiettorie fondamentali. La sintesi delle linee, curve e spezzate, è espressione dei moti repentini del pesce, che si sviluppano nello spazio e ne riflettono la luce con un effetto di estrema vivacità.

Dalle testimonianze aerofuturiste di Gerardo Dottori, Tato (Guglielmo Sansoni) e Renato Di Bosso si approda al Gruppo Futurista Maceratese, noto anche come Gruppo Boccioni, attivo tra il 1932 e il 1944, con esponenti della levatura di Wladimiro Tulli, Bruno Tano, Sante Monachesi e Umberto Peschi, definito da Depero "intagliatore dello spazio che ha plasmato nel legno l'onda del vento e del pensiero".

A Palazzo Ricci è presente anche il padre fondatore della Metafisica, Giorgio De Chirico accompagnato da suo fratello Andrea, noto con lo pseudonimo di Alberto Savinio.

La collezione comprende quattro opere di De Chirico, tre ascrivibili agli anni '30 e una versione delle celebri Muse inquietanti del 1950, e due di Savinio, realizzate negli anni '30, Papera e Studio per pittura murale, bozzetto quest'ultimo riferibile ad un particolare del salone decorato del palazzo dell'INA a Torino.

L'esperienza metafisica attraversa anche l'evoluzione artistica di Filippo De Pisis e Giorgio Morandi, che sono presenti nel percorso museale con opere della maturità. De Pisis, infatti, è documentato con quattro dipinti, realizzati tra il 1934 e il 1949, tra i quali figura Natura morta con bottiglie e vasi (1934), realizzata durante il soggiorno parigino (1925 - 1939), in cui grazie a rapide pennellate di colore e suggestivi effetti di luce gli oggetti conservano immutata la loro poesia; mentre la poetica di Morandi si concretizza in Vaso di rose (1947) e Natura morta (1962).

A cavallo fra la cifra stilistica novecentista e reminiscenze metafisiche si colloca il dipinto Madre e figlio (1934) di Carlo Carrà cui si affianca Spiaggia (1955) che riproduce il motivo della marina particolarmente caro all'artista.

Al primo dopoguerra risale l'attività della principale rivista d'arte "Valori Plastici" (1918 - 22), fondata da Mario Broglio, considerata organo del gruppo della metafisica, ma soprattutto rappresenta il primo laboratorio teorico del "ritorno all'ordine", in contrasto con gli sperimentalismi delle avanguardie e a favore di un recupero dei valori della tradizione e di una rinnovata classicità, anticipando in alcuni assunti l'orientamento del successivo gruppo "Novecento".

Le vicende di "Novecento" hanno origine, all'inizio degli anni '20, con un ristretto gruppo di artisti formato da Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Ubaldo Oppi, Gian Emilio Malerba, Piero Marussig e Mario Sironi, per poi acquisire le sembianze di un vero e proprio movimento, soprattutto con le due esposizioni del 1926 e del 1929, allargato a gran parte dei più significativi artisti italiani stimolati dalla personalità di Margherita Sarfatti, critica d'arte e grande animatrice della compagine.

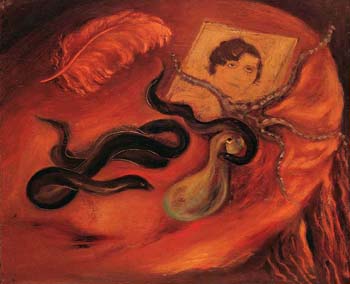

- Scipione La piovra

Lo storico gruppo dei ''Sette'' è rappresentato in collezione da Dudreville con Studio di carattere (1921) e da Sironi con cinque opere che coprono un periodo che va dagli anni '20 agli ''anni della solitudine''. La portata nazionale di ''Novecento'' influenzerà alla fine degli anni '20, grazie anche alle grandi esposizioni, molti degli esponenti del panorama artistico italiano attivi tanto in quel periodo quanto negli anni che seguiranno. Tra i nomi presenti a Palazzo Ricci si segnalano Primo Conti, Felice Casorati, Arturo Tosi, Massimo Campigli, Carlo Carrà, Mario Tozzi, Ottone Rosai e Arturo Martini. Le tematiche novecentiste, tuttavia, andranno ben presto a scontrarsi con una serie di movimenti o raggruppamenti di artisti che proporranno linguaggi meno accademici, più liberi e aperti alle tendenze europee nel corso degli anni '30 e '40. E' il caso di quella che viene definita inizialmente ''Scuola di Via Cavour'', poi ''Scuola Romana'', nata dal sodalizio tra Scipione (Gino Bonichi), Mario Mafai e Antonietta Raphaël, avvenuto intorno al 1925, la quale avrà largo seguito tra gli artisti delle successive generazioni. Le opere di Palazzo Ricci attestano, in maniera eccellente, le ricerche condotte da Scipione, Mafai e Raphaël, caratterizzate da una forte accentuazione lirica del racconto pittorico e da una soggettiva forzatura delle forme, sia della figura umana sia della natura morta e del paesaggio, in funzione simbolico-espressionista. Sei dipinti, tra i quali spiccano capolavori come La Piovra (1929) e Natura morta - Fichi spaccatisul tavolo (1930), e sette disegni documentano la breve ma intensa carriera artistica del maceratese Scipione stroncato, a soli 29 anni, da tisi. Tanto nei ritratti quanto nelle scene bibliche e nelle nature morte il colore è protagonista assoluto, il grigio, il viola, l'ocra ma soprattutto il rosso, nelle sue molteplici sfumature, invade tutta la superficie pittorica debordando dai contorni e dissolvendo le forme e i volumi. Sull'esempio dell'originario gruppo Scipione-Mafai-Raphaël, all'inizio degli anni '30, prende avvio una pittura tonale, spesso definita ''tonalismo romano'', che nella collezione maceratese è ampiamente illustrata da artisti della levatura di Emanuele Cavalli, Giuseppe Capogrossi, Roberto Melli, Fausto Pirandello e Guglielmo Ianni sino ai più giovani Domenico Purificato, Renato Guttuso e Orfeo Tamburi che si formarono in quell'ambiente o ebbero contatti con esso. Gli sviluppi dell'arte italiana proseguono all'interno di Palazzo Ricci con esponenti del gruppo Corrente, tra i quali si segnalano Ernesto Treccani con Fucilazione (1943) e Aligi Sassu con Lotta di cavalieri (1943). Sul versante dell'Astrattismo si collocano Atanasio Soldati e Mauro Reggiani, attivi negli anni '30 intorno alla Galleria del Milione e poi nel Movimento Arte Concreta (1948 - 1958), Osvaldo Licini per il quale spesso si parla di astrattismo lirico che sfocerà nella celebre produzione delle sue Amalassunte, mentre Sintesi (1950) di Piero Dorazio documenta l'attività del gruppo romano di Forma I. Gli anni seguenti la fine del secondo conflitto mondiale vedono l'affermarsi dell'Informale che, in Italia, è sintetizzato dalle personalità di Alberto Burri e Lucio Fontana. Al primo si può ricondurre la Composizione del 1954, vicina per tipologia e dimensioni alla serie delle Pagine, in cui il lembo di sacco utilizzato è oggetto di abrasioni, suture, strappi, bruciature e buchi culminanti nello strappo verticale centrale in risposta ai ''tagli'' di Fontana. Alla produzione artistica del secondo si possono riferire le due opere Concetto spaziale (1958) e Concetto spaziale. Attese (1966), che testimoniano le sperimentazioni di Fontana prima nella serie degli ''inchiostri'' (ovvero tele, dipinte con aniline fluide e trasparenti percorse da grafismi a inchiostro di china e da piccoli fori, tagliate e applicate sul supporto utilizzando la tecnica del collage), poi nella celebre serie dei ''tagli''. Al movimento spaziale di Fontana si avvicinano artisti come Roberto Crippa, Gianni Dova, Tancredi Parmeggiani, Emilio Scanavino, presenti in collezione con opere tarde dalle svariate implicazioni informali, oppure come Capogrossi che vi aderisce brevemente prima di confluire nel MAC. Emilio Vedova, invece, dopo una prima fase legata alla figurazione, decide di esplorare le possibilità offerte da una violenta e drammatica pittura gestuale con influenze dell'Action painting, come documentato in Bombardamento a tappeto e nella Fucilazione, entrambe del 1951. Dai numerosi protagonisti della ricerca astratta e informale il percorso museale si snoda attraverso la Pop Art italiana con esponenti quali Mario Schifano, Tano Festa, Valerio Adami, Emilio Tadini, Lucio del Pezzo, Tino Stefanoni fino agli scultori Gino Marotta e Mario Ceroli. La raccolta si conclude con un consistente nucleo di sculture che documentano le ricerche plastiche del XX secolo, da Medardo Rosso alle opere di Arturo Martini, Pericle Fazzini e Mirko Basaldella sino ai grandi protagonisti del dopoguerra, come Pietro Cascella, Edgardo Mannucci, i fratelli Pomodoro e Francesco Messina. O ancora Emilio Greco, Valeriano Trubbiani, Giuliano Vangi, Augusto Perez e Giacomo Manzù.

Comune di Macerata piazza LibertÓ, 3 - 62100 Macerata

tel. 0733-2561 fax 0733-256200

e-mail: municipio@comune.macerata.it

e-mail istituzionale (solo per i titolari di PEC): comune.macerata@legalmail.it

P.I. 00093120434 - C.F. 80001650433

tel. 0733-2561 fax 0733-256200

e-mail: municipio@comune.macerata.it

e-mail istituzionale (solo per i titolari di PEC): comune.macerata@legalmail.it

P.I. 00093120434 - C.F. 80001650433

- Sito realizzato da RA Computer con il CMS per siti accessibili e-ntRA

- Home